प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश

प्राचीन भारत का इतिहास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत का गवाह है। इस काल में कई शक्तिशाली राजवंशों ने न केवल भारत के भू-भाग पर शासन किया, बल्कि कला, संस्कृति, विज्ञान, और धर्म के क्षेत्र में भी अमिट छाप छोड़ी। इन राजवंशों ने भारत को एक सुनहरा युग प्रदान किया, जिसकी गूंज आज भी विश्व पटल पर सुनाई देती है। इस लेख में हम प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख राजवंशों—मौर्य, गुप्त, चोल, कुषाण, और शातवाहन—के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

मौर्य वंश (321 ईसा पूर्व – 185 ईसा पूर्व)

मौर्य वंश प्राचीन भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था, जिसने विशाल भू-भाग को एक केंद्रीकृत शासन के अधीन लाने में सफलता प्राप्त की। इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिन्होंने अपने गुरु चाणक्य (कौटिल्य) के मार्गदर्शन में नंद वंश को परास्त कर मगध पर अधिकार जमाया। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर के उत्तराधिकारियों (सेल्यूकस) को भी हराया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया।

मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक था। कलिंग युद्ध (261 ईसा पूर्व) के बाद अशोक ने युद्ध की विभीषिका को देखते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का प्रचार किया। उनके शिलालेख और स्तंभ, जैसे सारनाथ का अशोक स्तंभ, आज भी उनके शासन और नीतियों की कहानी बयां करते हैं। अशोक ने सड़कों, अस्पतालों, और शिक्षा के लिए कार्य किए, जिससे जनता का जीवन स्तर सुधरा। मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था चाणक्य के “अर्थशास्त्र” पर आधारित थी, जो उस समय की सबसे उन्नत व्यवस्थाओं में से एक थी।

हालांकि, अशोक के बाद मौर्य वंश कमजोर पड़ गया और 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश के उदय के साथ इसका अंत हो गया। फिर भी, मौर्य वंश ने भारतीय इतिहास में एकता और शक्ति का प्रतीक बनकर अपनी पहचान बनाई।

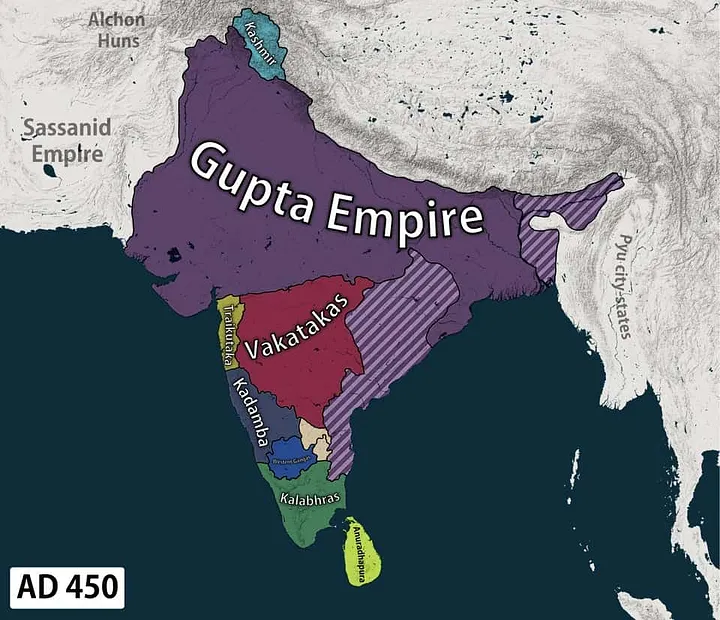

गुप्त वंश (320 ईस्वी – 550 ईस्वी)

गुप्त वंश को प्राचीन भारत का “स्वर्ण युग” कहा जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, और गणित ने अभूतपूर्व ऊंचाइयां छुईं। गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, जिन्होंने मगध क्षेत्र में अपनी शक्ति मजबूत की। उनके पुत्र समुद्रगुप्त को “भारतीय नेपोलियन” कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने सैन्य अभियानों से गुप्त साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया। समुद्रगुप्त का “प्रयाग प्रशस्ति” शिलालेख उनके विजयों का वर्णन करता है।

चंद्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) इस वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल में उज्जैन एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बना। इस काल में कालिदास जैसे महाकवि ने “मेघदूत” और “अभिज्ञान शाकुंतलम्” जैसे कालजयी ग्रंथ लिखे। गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली को विकसित किया, जबकि वराहमिहिर ने खगोलशास्त्र में योगदान दिया। अजंता-एलोरा की गुफाएं और लौह स्तंभ (दिल्ली) गुप्त काल की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं।

गुप्त वंश का पतन 6ठी शताब्दी में हूण आक्रमणों के कारण हुआ, लेकिन इसकी विरासत भारतीय संस्कृति में आज भी जीवित है।

चोल वंश (9वीं शताब्दी – 13वीं शताब्दी)

दक्षिण भारत में चोल वंश ने अपनी शक्ति और समुद्री साम्राज्य के लिए ख्याति अर्जित की। इस वंश का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन राजराज चोल प्रथम (985-1014 ईस्वी) और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में यह अपने चरम पर पहुंचा। राजराज चोल ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इस मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है।

चोल वंश ने समुद्र के रास्ते दक्षिण-पूर्व एशिया (श्रीविजय, मलाया) तक अपना प्रभाव फैलाया और व्यापार को बढ़ावा दिया। उनकी नौसेना उस समय की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक थी। चोल शासकों ने ग्राम प्रशासन को मजबूत किया और सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण करवाया, जिससे कृषि समृद्ध हुई।

13वीं शताब्दी में पांड्य और होयसल वंशों के उदय के साथ चोल शक्ति कमजोर पड़ी, लेकिन उनकी सांस्कृतिक और स्थापत्य उपलब्धियां दक्षिण भारतीय इतिहास का अभिन्न अंग बनी रहीं।

कुषाण वंश (30 ईस्वी – 375 ईस्वी)

कुषाण वंश मध्य एशिया से आए युएझी जनजाति के शासकों द्वारा स्थापित किया गया था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क प्रथम था, जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और चौथी बौद्ध संन्यास सभा का आयोजन किया। कुषाण साम्राज्य का विस्तार उत्तर-पश्चिम भारत, अफगानिस्तान, और मध्य एशिया तक था।

कुषाण काल में गंधार और मथुरा कला का विकास हुआ, जिसमें बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण पहली बार हुआ। यह काल भारत और रोम के बीच व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि कुषाणों ने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया। कनिष्क के सिक्के और शिलालेख उनके शासन की समृद्धि को दर्शाते हैं।

कुषाण वंश का पतन 4ठी शताब्दी में सासानी और गुप्त शक्तियों के उदय के साथ हुआ, लेकिन इसने भारत को बौद्ध धर्म और कला के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाई।

शातवाहन वंश (230 ईसा पूर्व – 220 ईस्वी)

शातवाहन वंश दक्षिण-पश्चिम भारत (वर्तमान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश) का एक प्रमुख राजवंश था। इसकी स्थापना सिमुक ने की थी, और यह वंश लगभग चार शताब्दियों तक शक्तिशाली रहा। शातवाहन शासकों ने मौर्य वंश के पतन के बाद दक्कन क्षेत्र में स्थिरता प्रदान की।

गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसने शक आक्रमणकारियों को हराया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। शातवाहनों ने व्यापार को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से रोम के साथ, और उनके सिक्के उस समय की आर्थिक समृद्धि का प्रमाण हैं। नासिक और कार्ले की गुफाएं उनकी स्थापत्य कला का उदाहरण हैं।

शातवाहन वंश का अंत 3री शताब्दी में आंतरिक कमजोरियों और पड़ोसी शक्तियों के उदय के कारण हुआ, लेकिन इसने दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इन राजवंशों की विरासत

प्राचीन भारत के ये राजवंश केवल सैन्य शक्ति या शासन तक सीमित नहीं थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने में अहम भूमिका निभाई। मौर्य वंश ने प्रशासनिक एकता दी, गुप्त वंश ने विज्ञान और कला को बढ़ावा दिया, चोल वंश ने समुद्री व्यापार और स्थापत्य को नई ऊंचाइयां दीं, कुषाणों ने बौद्ध धर्म को वैश्विक मंच पर पहुंचाया, और शातवाहनों ने दक्कन में सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिरता कायम की।

इन राजवंशों के शासकों ने अपने समय की चुनौतियों का सामना करते हुए न केवल अपने साम्राज्य को मजबूत किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी नींव रखी, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इनके शिलालेख, मंदिर, और ग्रंथ आज भी हमें अतीत की उस भव्यता से जोड़ते हैं।

निष्कर्ष

प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों ने न केवल इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी, बल्कि विश्व सभ्यता को भी प्रभावित किया। इनका योगदान आधुनिक भारत की पहचान का आधार है। चाहे वह मौर्य काल की एकता हो, गुप्त काल का स्वर्ण युग, या चोल काल की समुद्री शक्ति—हर वंश ने अपने तरीके से भारत को गढ़ा। इन राजवंशों की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति, संस्कृति, और ज्ञान का संगम ही किसी सभ्यता को महान बनाता है।